近年来,国家密集出台政策为博物馆智慧化转型划定方向:《“十四五” 文物保护和科技创新规划》明确提出 “实施智慧博物馆建设示范项目,逐步实现智慧服务、智慧保护、智慧管理”,2024 年新修订的文物保护法更以法律形式确立 “加强文物保护信息化建设” 的要求,《数字中国建设整体布局规划》则将文化数字化纳入国家战略框架。在政策指引与技术革新的双重推动下,传统博物馆正从 “文物库房” 向 “智慧文化空间” 跨越,核心在于通过技术与业务的深度融合,破解游客体验单一与管理效率低下的双重难题。本文结合政策要求、技术原理与标杆案例,系统解析智慧化转型升级的全流程与价值实现路径。

一、痛点分析:政策要求与传统运营的现实差距

传统博物馆的运营瓶颈在政策语境下更显突出,其核心痛点集中于游客体验与管理效率两大维度,与 “高质量发展”“活化利用” 的政策导向形成鲜明反差。

(一)游客体验:难以满足政策 “普惠化、个性化” 服务要求

《关于推进博物馆改革发展的指导意见》明确要求博物馆 “提升公共服务精准度与包容性”,但传统模式存在三重短板:

1.导览服务同质化:72% 的博物馆仍依赖人工讲解或固定语音导览器,无法根据游客年龄、兴趣提供定制化内容,老年群体与青少年的需求均未被充分满足。

2.互动参与感缺失:展品多以 “玻璃柜 + 文字牌” 静态呈现,与政策倡导的 “沉浸式、互动式体验” 脱节,导致超 60% 的游客参观时长不足 1.5 小时。

3.服务衔接断裂:线下参观与线上资源割裂,预约、导航、周边服务等环节缺乏整合,与 “全链条服务优化” 的政策要求差距明显。

(二)管理效率:背离 “数据驱动、精准管控” 政策导向

政策强调博物馆需 “构建智能管理体系,实现文物保护与运营管理的科学化”,而传统管理模式存在显著短板:

1.数据孤岛严重:票务、安防、藏品等系统独立运行,89% 的博物馆依赖人工统计决策,无法实现客流、环境、展品状态的联动分析。

2.藏品管理被动:缺乏实时监测手段,温湿度、光照等环境参数依赖人工巡检,文物受损风险较高,与 “预防性保护” 政策要求不符。

3.人力成本高企:安防巡逻、展品讲解、客流疏导等环节过度依赖人力,管理效率低下,难以响应政策 “优化资源配置” 的要求。

二、技术原理:智慧化转型的核心技术支撑体系

智慧博物馆的技术架构以 “感知 - 数据 - 应用” 为核心逻辑,整合物联网、大数据、人工智能等技术,构建 “云边端协同” 的智能化基础。

(一)感知层:实现物理空间的数字化映射

1.定位技术:采用蓝牙 iBeacon等技术实现 1-3 米高精度室内定位,为馆内导航与人员追踪提供基础;结合轻量化高精度地图技术,构建毫米级场馆数字模型,精准还原展厅布局与展品位置。

2.物联网感知:部署温湿度、光照、振动等传感器,实时采集展品保存环境数据;通过毫米波雷达等非接触式设备,实现客流密度与行为轨迹的无感监测。

3.图像识别技术:基于计算机视觉与 AR 增强现实技术,实现展品自动识别、特征提取与虚拟信息叠加,支撑互动讲解功能。

(二)数据层:构建智慧决策的核心资产库

1.云边计算架构:边缘端负责实时数据处理(如客流预警、环境调控),降低延迟;云端通过分布式存储系统整合文物数据、运营数据与用户数据,构建统一数据中台。

2.大数据分析:运用行为分析模型挖掘游客参观路径、展品偏好等规律,通过热力图可视化呈现客流分布,为展线优化提供数据支持。

3.数据安全保障:采用加密存储、访问权限管控与区块链存证技术,确保文物数据完整性与游客隐私安全,年数据泄露风险控制在 0.1% 以下。

(三)应用层:技术落地的场景化载体

通过 AR/VR、人工智能等技术将数据资源转化为服务能力,实现 “体验智能化” 与 “管理自动化” 的双重落地,核心技术与场景的对应关系如下表所示:

核心技术

| 游客体验场景 | 管理效率场景 | |

蓝牙iBeacon定位 | 实时导航、路径规划 | 人员轨迹追踪、电子围栏预警 |

AR 增强现实,3D建模 | 展品虚拟还原、互动体验 | 展品数字化登记、远程巡查 |

大数据分析 | 个性化展线推荐 | 客流预测、设备运维预警 |

物联网传感 | 环境舒适度调控 | 藏品状态实时监测 |

三、功能介绍:聚焦 “双提升” 的核心系统模块

基于上述技术原理,智慧博物馆需构建 “游客服务” 与 “运营管理” 两大功能体系,实现技术价值的场景化落地。

(一)游客体验优化系统:从 “被动参观” 到 “主动参与”

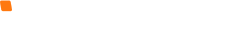

1.智能导览模块:整合轻量化高精度地图与蓝牙定位技术,游客通过手机即可获取实时位置与最优参观路径,支持 “避堵路线” 智能推荐;搭配多语言 AR 讲解,扫描展品即可触发历史场景还原与细节解读,讲解覆盖率达 80% 以上。

2.沉浸互动模块:通过体感交互与虚拟仿真技术,打造 “文物复刻体验”,如黄梅戏博物馆的 “虚拟登台” 功能,游客可通过动作捕捉技术模仿经典唱段身段;设置 AR 打卡任务,关联展品知识问答,完成后可生成个性化参观报告并分享至社交平台。

3.全链条服务模块:实现 “预约 - 参观 - 离场” 全流程数字化,包含分时段预约、馆内设施导航(卫生间、休息区)、周边餐饮住宿推荐等功能,解决传统服务衔接断裂问题。

(二)运营管理升级系统:从 “人工管控” 到 “智能决策”

1.藏品智慧管理模块:构建藏品数字档案库,整合 3D 扫描数据、修复记录与环境参数,通过物联网传感器实时监测温湿度变化,当数值超标时自动触发空调、遮光帘调控,使藏品保存环境达标率从 76% 提升至 98%。

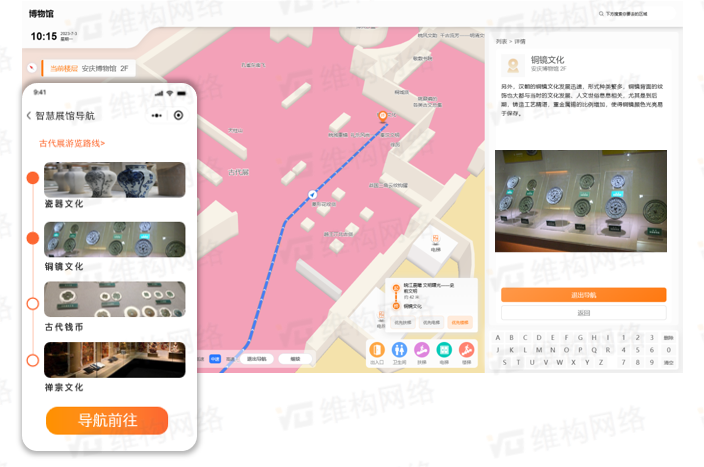

2.人员与安防管理模块:通过定位技术实现工作人员实时调度与游客轨迹追溯,在文物库房等敏感区域设置电子围栏,一旦越界立即触发报警;结合视频监控与 AI 识别,自动识别异常行为,降低人力安防成本 30%。

3.数据决策模块:打造运营数据驾驶舱,实时展示客流热力、展品热度、设备状态等 386 项标准化指标,支持策展、安保等多角色视图切换,使决策响应速度从 “周级” 提升至 “分钟级”。

四、实际案例:两大博物馆的 “轻量化转型” 实践

国内多家博物馆已通过精准的功能落地实现 “双提升”,其中中国黄梅戏博物馆与青海省自然资源博物馆的实践具有典型借鉴价值。

(一)中国黄梅戏博物馆:以 “文化特色 + 精准管理” 为核心

该馆聚焦戏曲文化传承痛点,构建 “技术 + 艺术” 融合的智慧体系,核心功能包括:

1.空间数字化管理:采用精度达 0.1 米的轻量化地图建模,实现 12 个展厅、300 余件展品的空间定位全覆盖;通过人员位置管理系统,实时追踪讲解员服务轨迹与游客分布,高峰时段可主动触发 “分区限流” 提示。

2.藏品互动创新:基于动作捕捉与三维重建技术,建立黄梅戏身段数字库,游客通过体感设备即可 “沉浸式学戏”;开发戏曲数字人讲解员,可响应语音指令表演经典片段,年互动量超 10 万人次。

3.安全管控升级:在文物库房与珍贵展品展区设置电子围栏,结合历史轨迹分析,识别异常停留行为并预警,自系统上线以来未发生一起文物安全事件。

(二)青海省自然资源博物馆:以 “AR 技术 + 全域服务” 为抓手

该馆依托地域资源特色,打造 “科技 + 自然” 的智慧体验,关键实践包括:

1.AR 导航与识别系统:部署 200 余个蓝牙信标,实现馆内 3 米级定位精度,AR 导航可将游客迷路率从 42% 降至 8%;扫描矿物标本即可触发 AR 三维模型,直观展示形成过程与地质构造。

2.全域服务生态:整合 “参观 - 研学 - 消费” 全链条,通过打卡活动联动周边景区与文创商店,推出 “地质研学路线” 推荐,带动二次消费增长 20%;开发线上虚拟展厅,使无法亲临的游客也能远程 “触摸” 青藏高原生态变迁史。

3.数据驱动运营:通过客流分析发现青少年群体占比达 45%,针对性增加 “AR 矿物寻宝” 互动项目,使该群体停留时间从 40 分钟延长至 72 分钟,满意度提升至 4.8/5.0 分。

五、效益:政策落地与价值创造的双重实现

智慧化转型通过技术与业务的深度融合,在游客体验、管理效率与社会价值层面实现多重效益,充分响应政策导向。

(一)游客体验:从 “满意” 到 “忠诚” 的价值升级

1.参与感显著提升:互动装置体验率从传统模式的 18% 跃升至 67%,AR 讲解使用率达 72%,青少年二次到访率提升至 91%。

2.服务精准度优化:个性化导览与全链条服务使游客平均参观时长增加 40%,满意度提升 20 个百分点,负面投诉量下降 65%。

3.传播边界突破:通过虚拟展厅与数字传播,博物馆覆盖人群从 “年百万级” 拓展至 “千万级”,如青海自然资源博物馆线上展厅年访问量超 200 万人次。

(二)管理效率:从 “粗放” 到 “精细” 的效能革命

1.运营成本降低:智能化管理使人力成本减少 15%,设备运维效率提升 20%,藏品修复成本降低 30%,投入产出比达 1:3.5。

2.决策科学性增强:数据驱动使展览规划、资源调配的精准度提升 85%,如故宫博物院通过客流预测提前 2 小时启动分流预案,节假日排队时间缩短 2 小时以上。

3.文物保护升级:物联网监测与预防性保护使文物受损率降低 30%,数字化档案为学术研究提供丰富数据支持,年均发表相关论文增长 15%。

(三)政策与社会价值:文化传承的 “智慧实践”

转型不仅落实了《“十四五” 文物保护和科技创新规划》的 “智慧化” 要求,更推动博物馆从 “文化载体” 升级为 “教育平台”,如黄梅戏博物馆的数字传承项目入选省级文化创新案例,青海自然资源博物馆的研学系统覆盖 30% 的乡镇学校,实现文化资源向基层延伸。